NVOCCとしての危険回避を考える

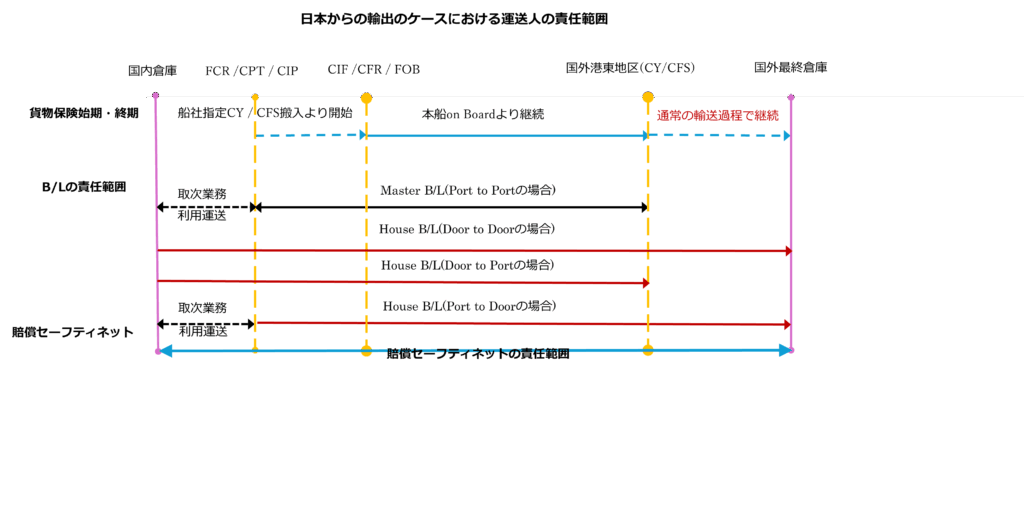

① House B/Lを発行する場合に船会社のMaster B/Lとの責任範囲の違いをどうリスクヘッジするかが問題となります。

② 荷主が加入する貨物海上保険との責任範囲の違いも重要になります。貨物保険は、インコタームズの貿易の建値により保険開始の時期が異なります。

また、上の図で、「通常の輸送過程で継続」とありますが、輸入国に到着して輸入者やNVOCCの意思により保管業務(例えばフリータイム利用)を行った時点で、通常以外の輸送過程となり海上保険の終了となります。

③ 取次事業者は、専用の法律がないため国内法に準じます。利用運送事業者との業務の違いを理解していないと、輸送完了までに損害が発生した場合は、賠償責任の一端を担わされます。

<フォワーダー(NVOCC)の立場>

国内においての事故があった場合は、元請業者として商法による賠償責任が発生します。

顧客からすれば元請業者である事業者の債務不履行となりますので、第一義的に賠償請求がなされます。

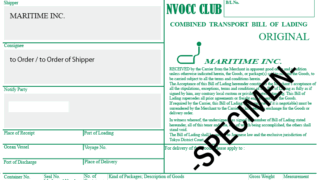

外航貨物利用運送事業における日本の港から海外の港までの事故については、B/Lの裏面約款に規定されている国際条約に基づいての賠償責任を負うこととなります。

求償権放棄の特約を付帯しているので責任が回避されていると勘違いされているフォワーダーさんも散見されますが、国際条約に批准しておりますのでそのようなことはありません。通常この賠償責任に対してのリスクヘッジが一般的に言う『B/L賠償保険(Cargo Indemnity Insurance)』となります。

B/L契約上の損害賠償請求を受ける可能性は二通りございます。

①荷主より、貨物の損害に対しての賠償請求。国際条約に規定されている賠償限度額となり、通常はパッケージリミテーションにより限度額が抑えられていますので部分的な補償しかする必要がありません。

但し、1つのパッケージが小さくて高価な商品の場合や冷凍食品のように解凍損害の場合は、相当額になる可能性があります。

②荷主の外航貨物海上保険を利用して貨物の損害を支払った後の保険会社からの代位求償。

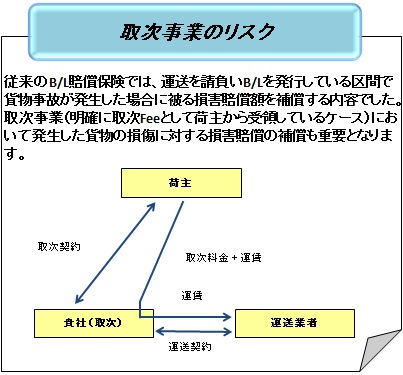

<外航貨物取次事業としてのリスク回避>

外航利用運送事業に係わる取次を行う事業者を言います。一般的には元請会社として業を営んでいます。

日本国内の取次区間における事故は、基本的に商法により100%の賠償義務があります。

また、海外での事故は現地の法律によります。

※CIM(ベルン鉄道条約) CMR(ジュネーブ道路条約)等があり 個別の責任限度額が設けられているため、事故の場所が上記内の場合に複合輸送証券を発行していても、パッケージリミテーションは適用されません。

<外航貨物取次事業として被害を与えた損害>

保管中、梱包作業中、コンテナ(デ)バンニング中、運送中などの事故による求償

(1)元請会社として、損害を与えた荷主から直接請求されるケース

(2)実運送人の賠償資力が十分でないために請求されるケース

<外航取次事業者に責任が及ぶケース>

よく発生する事案として、取次事業者(利用運送事業者の免許を取得していない)として船会社にBookingをし、貨物が仕向地でConsigneeから引き取られずに相当期間保管をされていた場合にHouse B/Lを発行していないにも関わらず、船会社からデマレージの高額請求がある。

<発生しうる事故の概要>

受託した貨物の損害 > 外航貨物利用運送事業

貴社が受託した貨物に損害があった場合には、B/L上の運送契約に基づいての賠償義務があります。

(1)荷主より直接請求されるケース

(2)代位求償により保険会社から請求されるケース

第三者の財物や身体に被害を与えた損害 > 外航貨物利用運送事業

貴社が元請として手配した輸送業者の事故により周辺貨物や第三者の財物や身体に損害を与えた場合にB/L上の運送契約に基づいての賠償義務が発生します。

(1)元請会社として、損害を与えた被害者から直接請求されるケース

(2)実運送人の賠償資力が十分でないために請求されるケース

元請会社として被害を与えた損害 > 外航貨物利用運送事業・外航貨物取次事業

海外の代理店のB/Lの受けの場合で、輸送中に損害を与えた求償(LCノミネーションなど)や

保管中、梱包作業中、コンテナ(デ)バンニング中、運送中などの事故による求償

(1)元請会社として、損害を与えた被害者から直接請求されるケース

(2)実運送人の賠償資力が十分でないために請求されるケース

投稿者プロフィール

最新の投稿

リスク2025年9月16日NVOCCとしての危険回避を考える

リスク2025年9月16日NVOCCとしての危険回避を考える 実務2025年8月17日NVOCCの損害処理の流れ

実務2025年8月17日NVOCCの損害処理の流れ リスク2025年8月17日輸出貨物の作業完成後(輸送開始後)の危険を考える

リスク2025年8月17日輸出貨物の作業完成後(輸送開始後)の危険を考える お知らせ2025年8月17日国際輸送賠償セーフティネットのページを開設いたしました。

お知らせ2025年8月17日国際輸送賠償セーフティネットのページを開設いたしました。